OUTLINE

学校紹介

理事長インタビュー

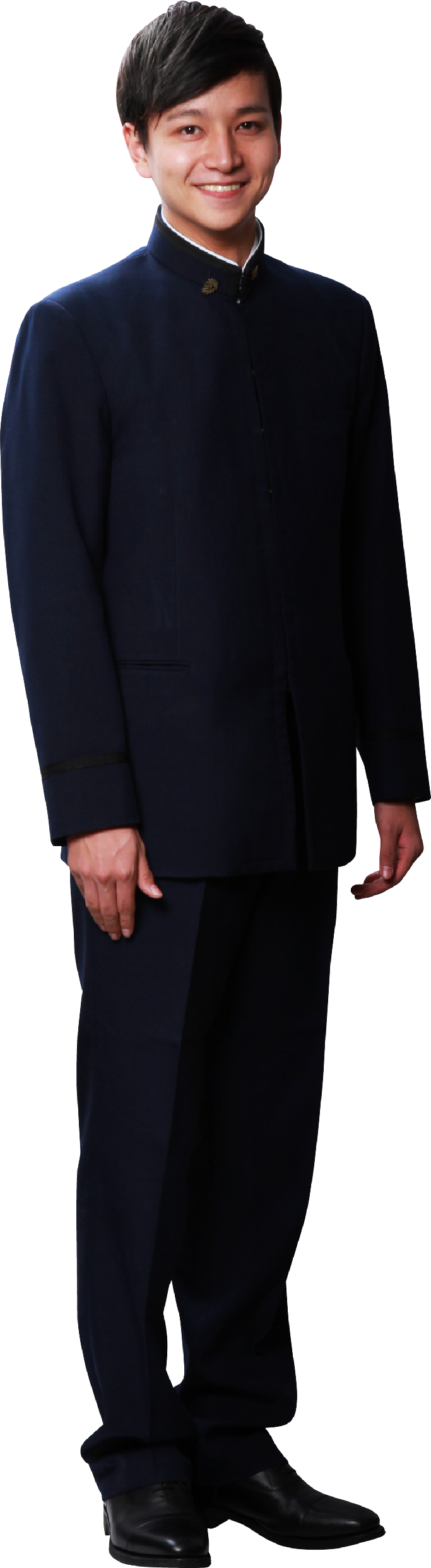

理事長 境 一三

| 1957年 | 神奈川県出身 |

|---|---|

| 1969年 | 攻玉社中学校入学 |

| 1975年3月 | 攻玉社高等学校卒業 |

| 1979年3月 | 東京外国語大学外国語学部ドイツ語学科卒業 |

| 1983年3月 | 東京大学文学部美学藝術学科卒業 |

| 1989年3月 | 東京大学大学院人文科学研究科独語独文学博士課程単位取得 |

成蹊大学法学部助教授、慶應義塾大学経済学部助教授、教授、同大外国語教育研究センター所長を経て、令和4年4月より学校法人攻玉社学園第12代理事長。慶應義塾大学名誉教授、獨協大学特任教授。

Q1. 教育理念とビジョンについて

Q.最近の生徒や学生について、期待することはありますか?

『骨太でリーダーシップを発揮できる視野の広い学生に』

理事長:近年の若者全体の傾向として、少し線が細いように感じます。一方で、私が教鞭を執っていた大学では、学問も出来て、人を引っ張っていく力のある学生もいます。そういう骨太でリーダーシップを発揮できるような人物に、攻玉社の生徒たちも育ってくれればと願っています。 近視眼的に見ると、例えば高校生であれば大学受験、大学生なら一流企業への就職といった目標が見えてきますが、そうした目標を持つと同時に視野を広く持ち、先まで見通して、「自分はこの社会にどんな貢献ができるのか」、さらには「自分が勉強することによって世界にどれだけ貢献できるのか」ということも、常に考え合わすことができるような若者が一人でも多く育ってくれたらいいなと思っています。

Q.これからの時代を生きる子どもたちに、身につけてほしい力とは?

『自ら問いを発し、納得できる解を見出す力を』

理事長:目の前の課題を何とか自分の力で解決しようと試行錯誤することが重要だと思います。例えば自然に触れ、「この花はどうしてこんな形をしているのだろう?」と問いを発して調べてみたり、学校で習う知識に対しても、本当にそれが正しいのかと疑問をもって、観察したり試してみたり。疑問に対する解を他から与えてもらうだけではなく、自分が納得できるような解を自分で見つけていくといった学びの繰り返しが、子ども時代から必要ではないかと強く感じています。

Q.攻玉社の目指すべき教育とはどのようなものですか?

『歴史を学び、自分の役割と節度を判断できる子どもを育てる』

理事長:私たちの学生時代は、世界が安定化して良い世の中になっていくという、ある種の幻想を抱けた時代でしたが、今ではそうした前向きな幻想を抱きづらい、非常に不確実で、寛容さを欠いた社会になってきたと思います。ヨーロッパでは、20世紀に2度にわたり起こしてしまった世界大戦の反省から、様々な国際機関が作られ、多くの条約が結ばれましたが、それらに基づく教育の基本は『不戦』なのです。悲しい世界大戦の記憶から、それを乗り越えようと平和に向かって努力してきたのが20世紀後半の歴史でした。ところが、それが徐々に崩れていってしまっているのです。そうした時に、しっかりと歴史を学び、そして自分で様々なことを考える力をつけ、自分がやるべきこととやるべきではないことを判断できる、そういう子どもを育てることが教育機関の21世紀的な役割であろうと考えています。

『異文化間コミュニケーション能力を備えた若者を育む役割を』

理事長:特に昨今の日本は、すでに多言語・多文化化しています。特殊出生率の低下により、外国から人を迎えないと日本社会は成り立たず、経済が回って行かないというような時代です。その中で子どもたちは、異なる社会の様々な言語や文化をありのままに受け入れ、自分とはバックグラウンドが違う人たちのことを尊重し、相手から学ぼうとする態度を身につける、異文化間コミュニケーション能力とも言える力が基礎学力になると思っています。 外国から来て日本で働く人々に、私たちの生活のかなりの部分が支えられているということを認識しつつ、その人たちと同じ日本社会の構成員として、決して上からではなく水平な目線で見ることができる若者を育てるということが、攻玉社を含めた21世紀の中学・高校の重要な役割だと思っています。

Q2. 「ことば」の力と言語教育

Q.日本語(母語)の力を育てることの重要性とは?

『思考力を養う礎となるものこそが国語の力』

理事長:幕末から明治にかけての文人たちは、みんな国学と漢学を基礎として学んでいました。ですから、ものすごく高度な日本語能力と漢文能力を持っているのが当たり前。そうした複数の言語の力を身につけ、そのうえで他の学問を西洋のことばで学びました。近藤真琴の場合は、数学や測量術や航海術をオランダ語で学んだわけです。今日、彼らから学ぶことがあるとしたら、やはり私たちの生徒の一番の基礎力は国語にあるということだと思っています。 考える力が何で養われるのかというと、まず国語で養われるわけです。自分で問題を発見して、調べて考えるということを繰り返し行って、答えが見つかったらそれを言語化する。その一連の作業の繰り返しをもってしか学力が高まることはないのではないかと考えています。

Q.外国語教育において重視する点や実践されている取り組みは?

『言語を音として捉えることから始める』

理事長:外国語を身につけるとは?というと、結局は実際に使うということに尽きると私は考えています。大学の学生たちには、読めるようになりたければ読む、書けるようになりたければ書く、聞けるようになりたければ聞く、話せるようになりたかったら話す、それをどれだけやったかということに外国語の上達は依存するということを常に伝えています。 では、読み・書き・聞き・話すの何から始めるかというと、私は話す事から始めます。ですから、私のドイツ語の授業は、学生のドイツ語能力がゼロの状態である最初の授業から、ドイツ語で授業を行います。25年間、試行錯誤しながらも授業の主要部分はドイツ語で行うという方法を続けてきましたので、私の授業を受けた学生はドイツ語で話すことにあまり抵抗を感じないのです。私は、基本的に言語をすべて音だと思っていて、もちろん文字も大事ですが、まず音で言語を捉えるということから始めます。そのために、たくさん聞き、たくさん話すことから始めるのです。

『意味のあるロールプレイングで思考力を鍛える』

理事長:もう一つ重要なこと、これはヨーロッパにおける言語教育の基本方針を決めている組織、欧州評議会の考え方ですが、「全ての人間は社会的エージェントである。社会的なタスク、社会的な課題を持った言語話者である」という考え方です。例えば、私は今、インタビューという場で、日本語のテキストを口頭で生成し続け、ある内容を伝えようとしています。つまり、そういう役割を担って、取材に答えるという社会的タスクを日本語で実行しているのです。重要なのは、そのタスクはそこで行う意味があるから言語能力を発動しているということです。 ところが、往々にして学校教育の中でロールプレイングをやると、あらかじめ決められた台詞を言うだけになってしまいます。それでは、意味がないのです。ですので、我々の研究グループでは、ロールプレイングの中で必ず予想外の事柄を起こします。例えば、カフェの設定で、お客さん役の生徒が「チーズケーキはありますか?」と決まった台詞を言うと、ウエイター役の先生が「今日は、品切れになっちゃったんです」と予想外の返答を返します。そこでどう切り返すかが問われるわけです。生徒は、習ったことを一生懸命思い出しながら、何て返そうかと思考を働かせるのです。単に覚えたことを再生産するのではなく、思考してその場をやりくりしなくてはという、そういった練習もとても大事だと思います。

『異人体験での苦い経験が、相互理解のカギになる』

理事長:加えて私が重要視しているのは、「エトランジェ体験」と呼んでいる「異人体験」です。私たちが外国語を勉強して使おうとする過程では、うまくいかないことだらけです。相手の言葉がうまく聞き取れなかったり、自分の言いたいことがうまく伝えられなかったりと辛いことも多いと思います。その経験が非常に大事なのです。 日本の飲食店やコンビニエンスストアなど、色々な場所で働く外国の方たちは、そうした辛さに耐えながら暮らしています。その方たちの苦労を理解するためにも、外国語でうまくいかないという不全感を子どもたちがたくさん経験することは重要だと思います。 これからますます多言語・多文化化する日本の社会で、子どもたちが外から来る人たちと一緒に、この日本社会を平和的で融和的なものとして育て上げていくためには、彼らと一緒に、相手の立場を尊重しながら働かなくてはなりません。そうした時には、自分たちが弱い立場に立った時の経験というのが、ものすごく効いてくるのではないかと私は思っています。

Q.複言語教育について、その概要や教育的意義とは?

『個人が複数の言語を習得し使い分ける❝複言語❞』

理事長:複言語主義について、欧州評議会の定義に従って説明します。これは、CEFR(Common European Framework of Reference for Languages)という文書の中に掲げられているものです。CEFRは、かつてはヨーロッパ各国それぞれで行っていた言語教育、外国語教育を統一欧州の中では同じ基本方針のもとに行おうという考えのもとに編纂されたものです。その中でも、最も重要な概念がPlurilingualism、つまり複言語能力や状態を含む複言語主義というものです。私はこの考え方に20数年前に出会って共感し、授業でもよく扱っています。 この欧州評議会の定義の中には「多言語(multilingual)」と「複言語(plurilingual)」の区別があります。多言語とは、例えば品川区の中で日本語・英語・フランス語・中国語・ロシア語などが、単にバラバラな状態で並存している状態。社会の在り方として、バラバラに複数の言語が並存している状態だと定義されています。 それに対して、複言語とは、例えば私の中に日本語があり、ドイツ語があり英語があり、それがバラバラに並存しているのではなく、すべてが相互関係を持って一体をなしているという状態。つまり、個人が必要な時に必要な言語を使って、状況に即して発言できるような言語能力、こういったものを複言語能力と表現しています。そして、これを欧州評議会はヨーロッパのすべての子どもが身につけるべきとしています。

『最も大事なのは、隣人と友達になれること』

理事長:必要に応じて自分の中にある言語をぱっぱっと切り替えて、その場で必要な自分のタスクをこなすことができる能力、それが複言語能力です。そして、その能力は高くなくてもいいのです。その人が社会人として必要としている分だけ身につければ良いというのが欧州評議会の考え方です。それからもう一つは、部分的能力を認めるというもので、読み、書き、聞き、話す(やりとり・発表)を合わせた言語能力の中で、それぞれの能力にばらつきがあっても良いのです。さらに、複数の言語を学習する中で、言語によって能力にばらつきがあっても良いのです。とにかく、それはあなたの中のひとつの力で、必要な時にそれを取り出して、目的を達することができれば良い、そして一番大事なのは、隣の人ときちんと話せて友達になれることなのです。隣の人と喧嘩をすることもあるかもしれません。それでも個人的に付き合ってみなければ分からないことはあります。その個人的なお付き合いの根本にあるのが、お互いの言語を少しでも学んで言葉を交わすという関係です。戦後のヨーロッパの理念に共鳴して学んできた私としては、ヨーロッパの現状を見ていると辛いことが多いですが、やはり言語や文化に上下差はないと考えます。互いの言語や文化を尊重できれば、一方的に相手を見下すといったことは軽減されるはずだと思っています。

Q3. グローバル社会に向けた学び

Q.今後のグローバル社会で子どもたちに求められる力とは?

『言語だけでなく文化の通訳ができる人材』

理事長:一言で言えば、人と人をつなぐ力です。これを欧州評議会はCEFRの最新版の中で非常に強調しています。メディエーションと言われる仲介、媒介することの重要性が非常に大きくなっているのです。実は、言葉だけ通訳しても伝わらないということがわかってきたわけです。例えば、阪神淡路大震災の時に、日本語や日本の文化・しきたりが分からない方が援助物資を得られず、避難所にも行けないといった問題があり、そこから「やさしい日本語」の研究が進みました。東日本大震災の時にも様々な問題があり、やはり文化の通訳が重要だということがわかってきました。単に言葉を通訳できたからといって、相手がわかってくれるわけではないという経験があったわけです。マジョリティーの側の私たち日本語母語話者も、世界の様々な地域から来ている人たちの価値観の違いや文化・制度の違いによって、全く捉え方が違うんだということを学ばなくてはいけないし、外国の人にも学んでもらわなくてはなりません。そうした時に、文化の通訳ができる、ものの考え方を通訳できる人材養成が急務だと思います。

『相手の考えを冷静に学ぶということ』

理事長:日本は多言語・多文化化、国際化がどんどん進んでいて、実質上移民社会になっていると言えます。さまざまな要素を持った人たちが一緒に暮らすためには、お互いの言語や文化への理解が必要になり、そうしたことが足りないとヘイトスピーチが起こってきます。 そして、外から来る人間が自分たちの領域を侵している、職を奪っているという根拠のない思いにとらわれて一方的な排斥運動をするというのは、洋の東西を問わず、今見られる現象です。こうしたことを無くすためには、まず知識が必要です。そのヘイトスピーチをしている人たちは、どういう考えに基づいてヘイトを行っているのか、そしてまたそれには根拠があるのかを冷静に学ぶということ。これも中学生や高校生にとって非常に重要な学習項目だろうと思います。

Q.ダイバーシティや異文化理解についてどうお考えですか?

『ダイバーシティのきっかけとなり得るのが言語教育』

理事長:ダイバーシティとは、本当に違うということをお互いに受け入れるということです。だからこそ、多様な要素がいろいろなところに共存していても、対立や争いが目立たず、それらがなくなるわけではないとしても、なるべく抑えて共に生きるということができるのではないかと思っています。そして、そのきっかけを与えることができるのが、私は国語教育から始まる言語教育だと思っています。

Q4. 攻玉社の原点と今、こどもたちのこれから

Q.攻玉社の建学の精神「他山の石以て玉を攻(みが)くべし」の解釈は?

『❝攻玉社❞は洋学者 近藤真琴の気概』

理事長:他の山の取るに足らない石ころでも、うまく砥石として使えば、こちらの玉、つまり原石を磨いて宝石にすることができるというような原義であろうと思います。 これを近藤真琴が学校名に採用したのはどういうことでしょうか。近藤はこの詩の文句を『外(と)つ国の みやまの石を 砥となして 大和島根の 玉みがかなむ』という和歌にしています。 当時、世間全体は尊皇攘夷で、とにかく夷狄(いてき)を打ち払えという時代でした。近藤真琴や福沢諭吉のような洋学者は尊王攘夷派から非常に嫌悪され、場合によっては命を狙われかねない状況にあったわけです。そうした状況を考えると、「外つ国」とは西洋諸国のことでしょう。つまり「西洋の深山にある、取るに足らない石ころを持ってきて、日本には宝石の原石があるから、それでヤスリをかけて宝石に磨いていこう」という考えが込められていると考えます。世の中では洋学者というのが胡散臭い存在であり、あまり顧みられないという中で、それでも自分たちは、という気概を感じます。自分たちは日本にとって大事な学問であると思っているから、国学者や漢学者たちから見たら単なる石ころにしか見えないだろうが、洋学者の私たちだって使いようで、日本の宝石を磨くことができるではないかと。そのために若者たちにはこの塾で西洋の学問を学んでもらいたいという想いがあって、攻玉社と名付けたと思います。

Q.攻玉社の生徒、(攻玉社を巣立っていく生徒)にメッセージをお願いします

『攻玉社卒業は人生のスタート』

理事長:攻玉社を卒業するというのはスタートに過ぎません。国語をはじめとした言葉の力、そして数学の力を身につけるということが、学問をする上での基本的な足腰を鍛えることであり、そこをきちんとこの6年間で鍛えてもらいたいと思っています。 そして、攻玉社を卒業後、大学で真剣に学ぶことがとても重要です。そこで手を抜いてはもちろん元も子もありません。ですから、ここで身につけた基礎力を持って、大学でしっかりと学問に励んでください。そしてその後には、日本のリーダーとなり、できれば世界のリーダーとして活躍できるような人に育っていってもらいたいと願っています。